令和2年7月1日から、全国で一律にプラスチック製買い物袋の有料化が始まりました。

資源・廃棄物制約や海洋ごみ問題、地球温暖化といった、地球規模の課題が深刻さを増した背景を経て、法改正が行われました。

この変化を受けて、買い物でエコバッグを使うようになった方も多いのではないでしょうか。

私たちにとって直接降りかかる出来事は「レジ袋が有料になった」という事実。しかしながら、それ以上になぜ法が変わったのかという理由を考え、意識していかなければ、社会は依然として変わることはないかもしれません。

今回のプラスチック製買い物袋の有料化にはSDGsの12、13、14の目標が関連づけられます。

SDGsの目標と関連付けながら、今回のプラスチック製買い物袋について考えてゆこうと思います。

有料にならないプラスチック製買い物袋とは?

今回の法改正では、有料化の対象外となるプラスチック製買い物袋があります。

- プラスチックのフィルムの厚さが 50 マイクロメートル以上のもの

- 海洋生分解性プラスチックの配合率が 100%のもの

- バイオマス素材の配合率が 25%以上のもの

- 繰り返し使用可能なバッグ:プラスチック製買い物袋の使用抑制

- 海洋生分解性プラスチックバッグ:海洋ゴミ問題の原因を抑制

- バイオマス素材の配合率が 25%以上バッグ:プラスチック製造時に化石資源ではない再生可能な有機資源を使用し、資源を持続させる

といったように、この三種類のプラスチック製買い物袋が対象外となっているのには少しずつ異なった理由があるようです。

地球で今何が起こっているのか?

プラスチックの生産量は世界的にみて年々増加しています。プラスチックによる環境問題はこれからますます目を向けていかなければならないでしょう。

地球温暖化

プラスチックの原料は石油や天然ガスといった化石資源です。プラスチックを製造するためには、必然的に二酸化炭素が発生することになります。

地球温暖化は、二酸化炭素が原因とされており、今後も地球の温度が上昇し続けると予想されてます。

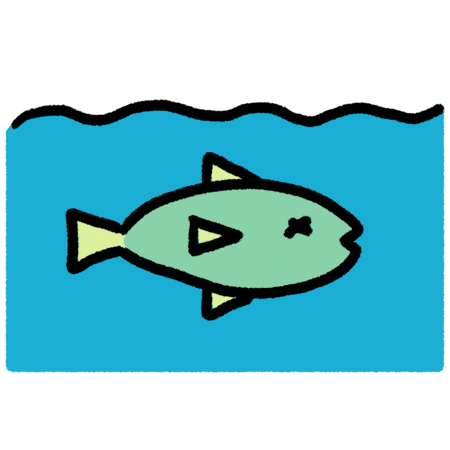

海洋ゴミ問題

プラスチック製品は、そのまま捨てても自然に還ることがありません。海にプラスチック製品が流出して海洋プラスチックごみになることで、海洋汚染や海に住む生物の生態系に悪影響を及ぼす可能性があるというのが海洋ゴミ問題です。

また、プラスチックごみのサイズは私たちには視認できないほどの小さなものもあります。5mm以下のプラスチックごみのことをマイクロプラスチックと呼びます。マイクロプラスチックが一度海に流出すると、回収することは不可能です。マイクロプラスチックが海洋生物の体内に取り込まれ蓄積されてしまうと、生物の健康はもちろん、私たち人間も知らぬ間に影響を受けることになります。

レジ袋有料化によるデメリットは?

環境問題は、全世界の国と人々で共に取り組んでいかねばならない大きな問題です。

しかし、今回のレジ袋有料化による疑問点がないわけではありません。

- ポリ袋は石油精製時に必然的に生じる残り(ポリエチレン)によってできているため、むしろエコである。

- ゴミを出す際にレジ袋を使用していたので、結局新たにプラスチック製の袋を買うことになった

- エコバッグは繰り返し使用することが前提であるが、エコバッグの生産が増えることは果たしてエコと呼べるのか?

といった考えもあるかと思います。レジ袋一つとっても、多くの問題が関わり合っていることを実感させられます。

今回の法改正によって全ての問題解決一件落着というようなものではないのです。

なぜエコバッグを使用するか、を考える

「レジ袋、有料になったからもう買うのはやめよう」と考えはじめた人は多いと思います。これを書いている私自身も、買い物に行く際には大容量のリュックサックとエコバッグの2点セットで出かけるようになりました。

しかし、上記に挙げた通り、なぜレジ袋が有料になったのか、なぜエコバッグを繰り返し使うべきなのか、という点をスルーしては根本的な解決には向かいません。

今回の経済産業省のレジ袋有料化が決まったのも、「これで環境問題が解決する!」というよりも「一人一人の意識を向ける」ことが目的のように感じます。

プラスチック製買い物袋に限らず、日々私たちが消費している身の回りのものたちがどうやって作られ、捨てられた後はどうなるのかに目を向けていくと、自分がした行動が及ぼす影響を意識できると思います。

SDGsの12番「つくる責任 つかう責任」には、持続可能な生産消費形態を確保することが目的です。資源の持続可能な利用…と考えると、とても大きく、一個人の行動が結果に繋がらないように感じるかもしれません。しかし、「つかう責任」は一人一人が意識することが鍵となり、結果として生産量にも繋がってゆきます。13番「気候変動に具体的な対策を」、14番「海の豊かさを守ろう」も同様に、実は私たちの生活に関連しています。

私たちの生活は、ひとりひとりが個でありながらそれぞれの要素が少しずつ関わり合って社会・地球を形成しています。

持続可能な社会のために、自分にできることを少しずつ考え、行動してみてはいかがでしょうか?

(齊藤)

色々_むつき-3-200x200.jpg)