近年、企業が発行するレポートの種類が増えています。統合報告書、サステナビリティレポートに加え、近年注目度を高めているのが インパクトレポート です。

インパクトレポートとは、企業や団体が自社の活動によって社会・環境・経済にどのような影響(=インパクト)を与えたのかを可視化するものです。SDGsや社会課題解決を念頭に、「企業の存在意義」を社会に伝えるツールとして活用されています。

統合報告書が主に投資家向けに財務・非財務を統合して「中長期的な企業価値」を示すのに対し、インパクトレポートはより幅広い読者を対象に、事業がもたらす 成果と意義 を分かりやすく伝える点が特徴です。

CSRレポートが「活動の紹介」に重きを置いてきたのに対して、インパクトレポートは「社会に対して取り組んでいる活動がどんな結果を生んだのか」を明確にする点でCSRの進化形とも言えます。

インパクトレポートに含まれる内容

インパクトレポートの一般的な構成を整理すると、以下のような要素が盛り込まれます。

| パーパスやビジョン 何のために事業を行うのか |

| 社会的インパクトの測定とKPI CO₂削減量、資源循環率、教育・雇用への貢献などの成果を可視化し、目標に対する進捗を提示 |

| ステークホルダーとの関係性 従業員の企業への愛着や貢献意欲を示す指標。 |

| スキル・育成 顧客、社員、地域社会との共創・対話 |

| 事業活動とのつながり 製品・サービスが社会課題にどう寄与しているか |

| 未来へのコミットメント 中長期の方針やコミットメント |

つまり「数字」と「ストーリー」の両面から、企業の社会的意義を描くことがインパクトレポートの核になります。

海外のインパクトレポート事例5選

※弊社の実績ではありません。

※本記事における各社インパクトレポートの引用は、優れたインパクトレポートを紹介し、デザイン業界の活性化に貢献することを目的としております。

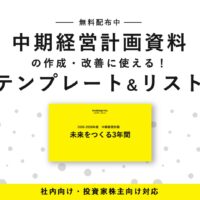

Tesla

引用元

Teslaのインパクトレポートは、数値とインフォグラフィックを徹底的に活用しているのが特徴です。CO₂削減量や販売台数、再エネ導入率などを大きな数字で示し、ページを開いた瞬間に一目でわかるよう、実績が可視化されています。文字情報は最小限に抑え、成果そのものをビジュアル化することで、企業の社会的インパクトを直感的に理解できる構成になっています。

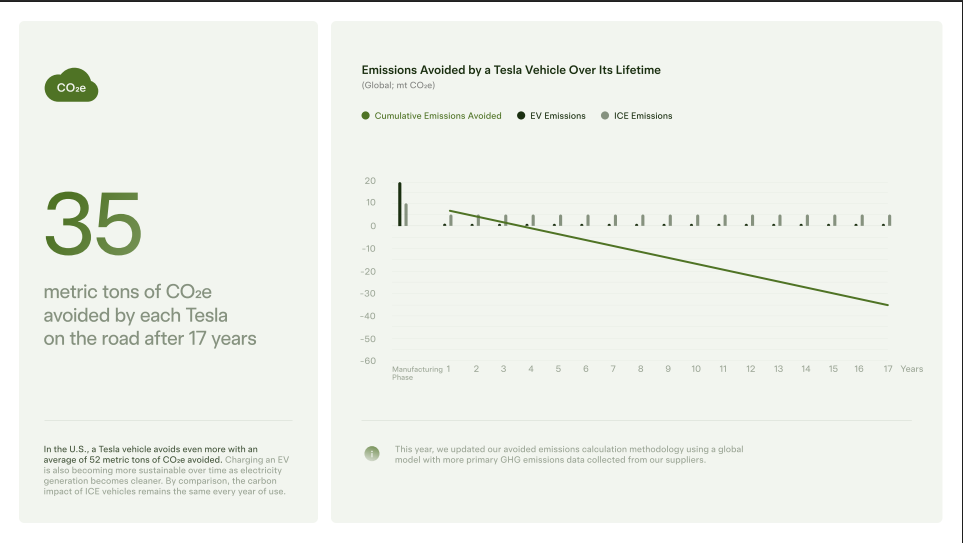

Nike

引用元

Nikeは「People / Planet / Play」という独自の3本柱でレポートを構成しており、スポーツ文化を社会課題と結びつけているのが印象的です。同社が取り組む活動をわかりやすく整理し、ブランドらしいメッセージ性を与えています。特に「スポーツをする権利」を社会的テーマに据え、スポーツを通じた教育・地域貢献をインパクトとして強調しています。

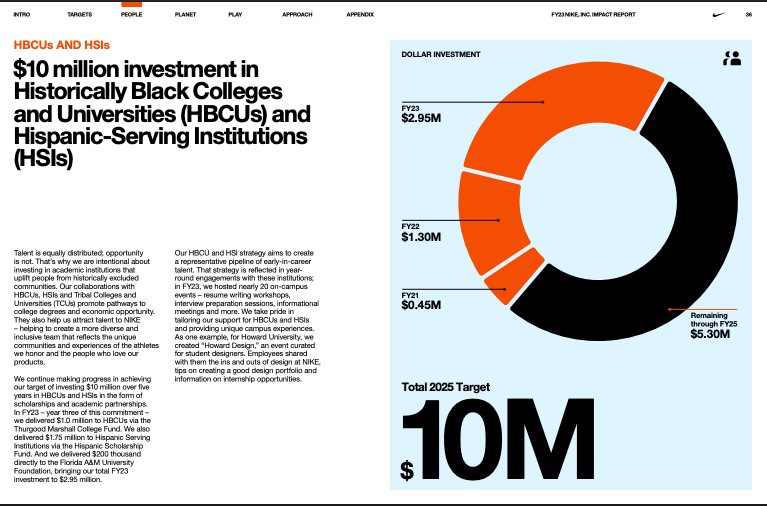

Prada Group

引用元

Pradaのレポートは、文化的要素が色濃く表れています。環境面でのサステナ素材の活用だけでなく、芸術や職人育成への支援を大きく打ち出しており、ブランドのパーパスを文化や社会的責任と結びつけています。ファッションを超えて「文化を支える存在」として自らを位置づける点が、Prada独自のインパクト表現となっています。

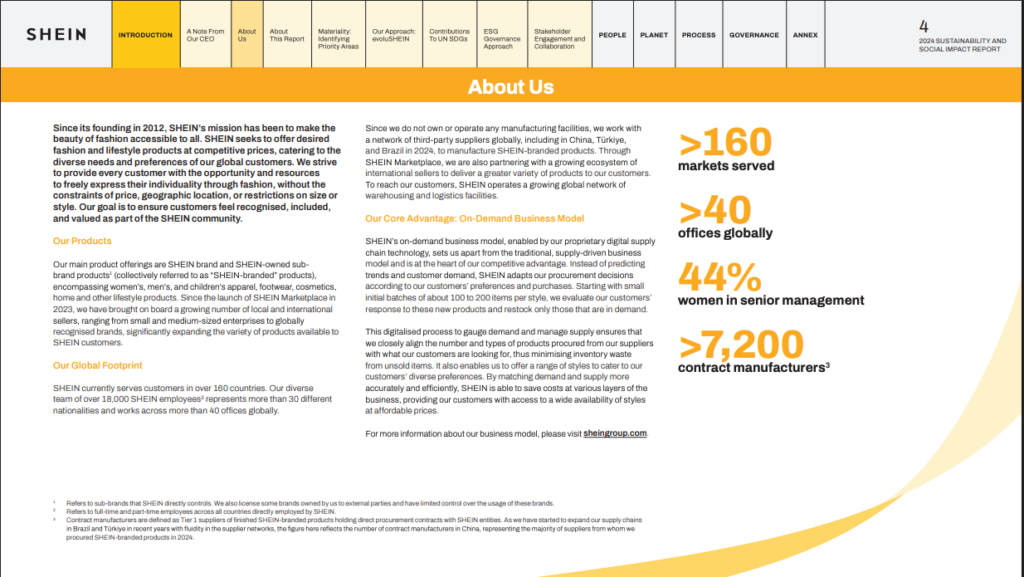

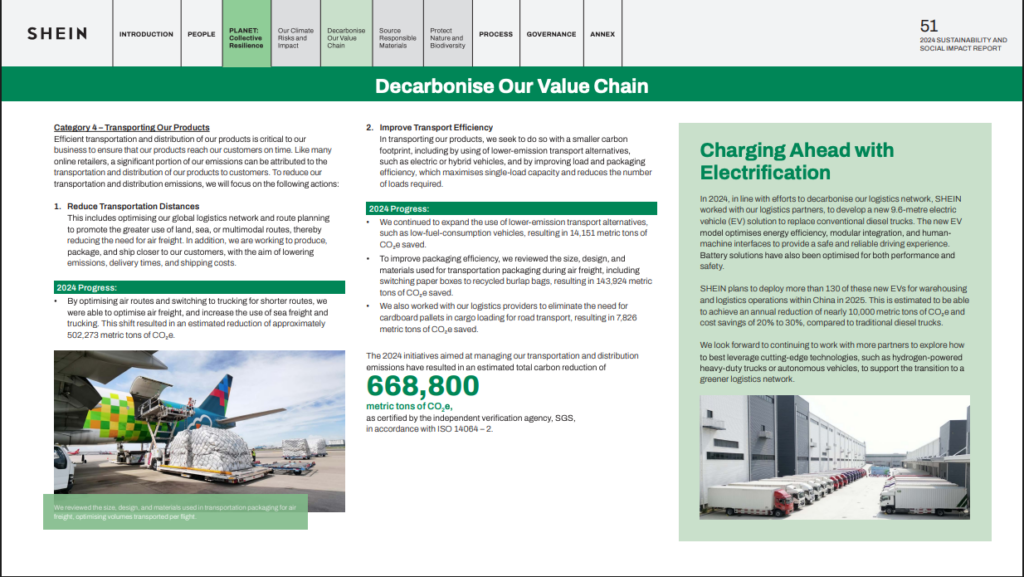

SHEIN

引用元

急成長中のSHEINは、サプライチェーンの透明性を厚く打ち出しているのが特徴です。低価格・大量供給ビジネスモデルの中で課題となりやすい、環境対応や透明性向上への取り組みを強調しています。「監査の実施」「労働環境の改善」「調達の透明性」などを具体的な数字で示しレポートの軸に据えています。いわば“説明責任型”のインパクトレポートとして、アパレル業界内でも独自性を示しています。

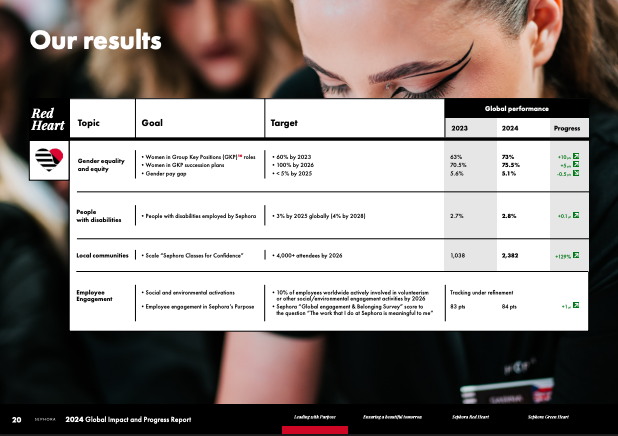

Sephora

引用元

Sephoraは「Beauty for All」という理念を中心に、美容とダイバーシティを結びつけたレポートを展開しています。特に多様性・インクルージョン施策や、持続可能な調達、地域社会への支援を具体的に示し、雇用や教育の数値に加え、「美しさは多様である」というブランドメッセージを社会的インパクトとして可視化しています。ブランド哲学をそのまま社会価値につなげた事例です。

紹介した海外事例は、成果を数字で可視化しつつ、自社らしい表現を掛け合わせていました。

インパクトレポートは単なるCSR報告ではなく、インパクトを結果で示しその見せ方で差をつける、「成果の提示」と「表現の工夫」が必要です。

数字による成果とストーリーによる説得力を両立させていることが、投資家だけでなく、従業員・顧客・社会との信頼関係を築く重要な手段となります。

日本企業にとっても、自社の強みや文化を「社会的成果」として伝えることは、今後の差別化要素になっていくはずです。

これからの情報開示に備えて、自社の活動が社会にどんなインパクトを生んでいるのか、一度整理してみてはいかがでしょうか。未来のステークホルダーとの信頼を築く第一歩になるはずです。

のコピー-1-375x95.jpg)

色々_kns-380x270.png)

色々_むつき-200x200.jpg)