皆さん、ChatGPT使っていますか?

まさかジブリ調に加工した写真をSNSにアップするだけじゃないでしょうね(笑)

今回はChatGPT使新機能の「Deep Research」を試してみたのでその成果をご報告します。

Deep Researchとは?

まず、「Deep Research」とは、ウェブ上の情報を収集・分析し、専門家レベルのレポートを自動生成する機能。

いままで、時間や費用が掛かっていたリサーチが、ほぼ一瞬でできます!

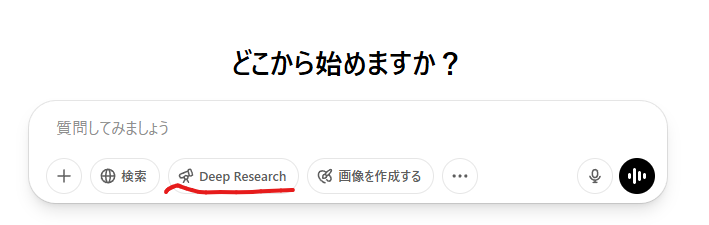

「Deep Research」を使用するには下記のボタンをクリックします。

ただし、プランによっては回数などの制限があるようですね。

2025年統合報告の最新動向を調べてみた。

そんな、高度なレポートを作成できる「Deep Research」。

まずはテストとして、統合報告書の直近傾向をレポートにしてもらいました。

それでは、早速結果行ってみましょう!

下記の情報はあくまでも生成AIでのレポートなので、不確かな情報もあるかもしれません。

読みやすいように改行やリンクの削除等の加工は加えましたが、文章には編集は一切加えていないので、まずは読んでみてください。

2025年統合報告の最新動向

主要トレンドと注目テーマ(2025年)

2024年から2025年にかけて、統合報告を取り巻く環境は大きく変化し、企業はESG(環境・社会・ガバナンス)情報を財務戦略に組み込む動きを一段と強めています。

EUでのサステナビリティ報告指令(CSRD)施行や国際サステナビリティ基準審議会(ISSB)の開示基準適用、日本のサステナビリティ基準委員会(SSBJ)による国内基準案公表、そして有価証券報告書でのESG情報開示の義務化など、規制強化とグローバル基準の導入が相次ぎました。

これらの変化に対応して企業は透明性と説明責任を高め、投資家が重視する資本コストを意識した経営への転換を迫られています。

その結果、財務と非財務を結び付けた戦略的サステナビリティ経営がいよいよ本格化しています。

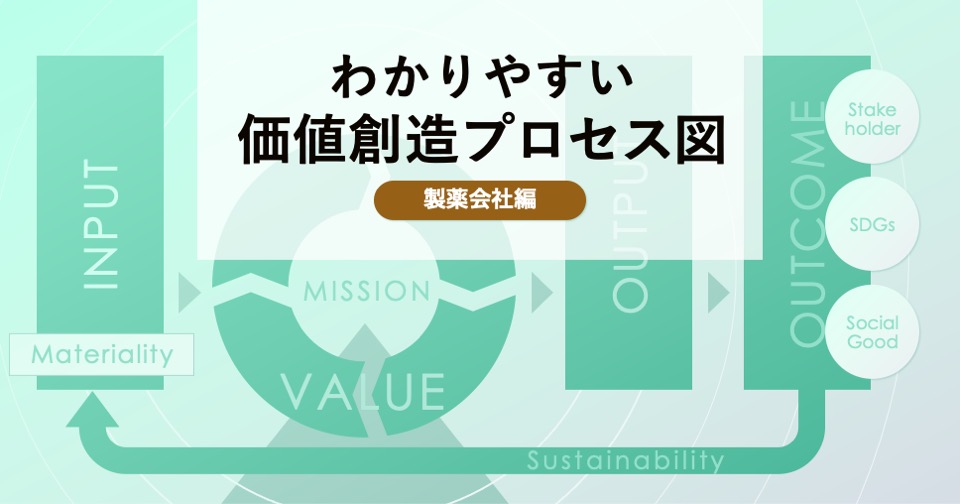

上記の流れを受けて発行された統合報告書では、キーワードの傾向にも変化が見られます。

国内企業トップクラスの統合報告書分析によれば、この一年で使用頻度が大幅に増えた言葉の第1位は「価値創造」でした。

企業が中長期の価値創造ストーリーを強調し、自社の企業価値向上策を語る傾向が強まったことを示しています。

「人的資本」も重要なテーマで、第2位に急上昇しています。

これは日本において2023年から人的資本の情報開示が上場企業に義務化された影響が大きく、人材育成や多様性への取り組みが経営課題として重視されていることを反映しています。

実際、DE&I(ダイバーシティ、エクイティ&インクルージョン)といった言葉も上位に入り、多様性推進が統合報告書上で語られる際のキーワードとして定着しました。

一方で「ダイバーシティ」「インクルージョン」といった個別ワードは減少傾向にあり、DE&Iという総称が浸透したことが伺えます。

ガバナンス面では、「社外取締役」や「監査等委員」といった語が頻出キーワードの上位にランクインしました。

近年のコーポレートガバナンス・コード改訂(2021年)で独立社外取締役の増員が求められたことや、取締役会の監督機能強化の流れに沿って、企業がガバナンス体制の強化を統合報告書でアピールしていると考えられます。加えて「資本コスト」(第4位)や「ROE」(第8位)など財務指標に関する語も増加しました。これは、企業が投資家との共通言語である財務指標を用いて自社の価値創造を説明し始めていることを意味します。背景には、伊藤レポート3.0(2022年)や東京証券取引所からの「資本コストを意識した経営」要請(2023年)などを受けて、非財務情報と財務パフォーマンスの結びつきを示す必要性が高まったことがあります。

環境分野では、気候変動への対応が引き続き重要である一方、生物多様性や自然資本への言及が急増しています。

頻出ワードでは「生物多様性」(第5位)と「自然資本」(第7位)が上位に入り、トレンドワード部門でも「TNFD」(自然関連財務情報開示タスクフォース)や「ネイチャーポジティブ」(自然に対してポジティブなインパクトを目指す考え方)がランクインしており、関連語がトップ10の半数を占めました。

日本企業はTNFDにも早期から多数参加しており、気候変動に加えて自然環境へのインパクト評価と開示に関心が高まっています。また、環境省が2023年に推奨したENCORE(自然資本リスク評価ツール)を活用する企業が新たに登場するなど、環境リスクの定量評価手法にも注目が集まっています。

さらに、統合報告書にはその時々の社会動向も色濃く反映されます。

「生成AI」(Generative AI)は最新トレンドとして、FY2024発行の報告書で言及企業が前年の4倍に増加し約半数の企業が触れました。

生成AIは経営戦略に組み込んだ活用策から単なる時勢の紹介まで様々ですが、多くの企業がデジタルトランスフォーメーションの一環として注目していることがわかります。

一方、「コロナ」関連の記述は大幅に減少し、感染症そのものの言及は減ったものの「ポストコロナ」を見据えた前向きな文脈で語られるケースが増えました。このように2025年時点の統合報告書では、ESGの各要素(環境・社会・ガバナンス)に関連するキーワードがバランス良く盛り込まれ、企業が外部環境の変化や社会課題を踏まえつつ、財務と非財務の結び付きを意識したコミュニケーションを行っていることが読み取れます。

ページ数削減の動きがある中でも文章量は増加傾向にあり、限られた紙面でより密度の高い情報発信が試みられていると言えるでしょう。

国際的な統合報告基準の最新動向

近年、統合報告やサステナビリティ報告に関する国際基準の整合化が急速に進んでいます。

従来はGRI、SASB、TCFD、IIRCなど多数のフレームワークが並立し、企業や投資家にとって分かりづらい状況でしたが、これを是正すべく2021年にISSB(国際サステナビリティ基準審議会)が設立されました。

ISSBは、企業価値に影響するサステナビリティ情報のグローバルな統一基準を策定するために、国際会計基準審議会(IASB)の財務報告基準との協調のもと動いています。

ISSBには気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)の提言やSASB基準などが取り込まれ、その成果として「IFRSサステナビリティ開示基準 S1号」(一般的要求事項)および「S2号」(気候関連開示)が2023年に公表されました。これらは投資家が各企業のサステナビリティ関連リスク・機会を比較評価できるグローバル・ベースラインと位置付けられており、G7やG20、IOSCO(証券監督者国際機構)なども支持し各国での採用が進んでいます。

IFRS S2(気候基準)にはSASBの業種別指標が組み込まれており、ISSBは産業ごとの指標について引き続きSASB基準の活用を推奨しています。

またISSBは2024年には生物多様性や人的資本に関する次なる開示基準(将来的な「S3」「S4」)の検討に着手しており、開示領域の拡大が予想されます。

一方、GRI(グローバル・レポーティング・イニシアティブ)は引き続きインパクト重視(ダブルマテリアリティ)の開示スタンダードとして世界的な地位を維持しています。

GRIスタンダードは企業活動が経済・環境・社会に与える重大な影響を特定・報告させる枠組みであり、現在85以上の国・地域で規制等に参照されています。

日本でも東京証券取引所の開示ハンドブックなどでGRI基準が参照されています。GRIを策定・改定する独立組織GSSBは、世界の潮流に合わせ既存基準の定期見直しを行っており、現在「生物多様性」「労働」「気候変動」といったテーマ別スタンダードや、金融サービス業などのセクター別スタンダードの整備に取り組んでいます。

例えば生物多様性標準は「GRI 304:2016」の大幅改訂版として2024年に公表され、気候変動や労働(人権・労働慣行)の新スタンダードも2025年前後に発行が予告されています。またGRIは欧州のサステナビリティ報告基準(ESRS)作成にも深く関与し、長年蓄積したコンテンツをESRSに提供しています。

この結果、欧州の企業サステナビリティ報告指令(CSRD)に基づくESRSは極めて包括的かつ野心的な基準となり、EU域外の日本企業にも影響を及ぼすと見込まれます。

もっともGRIとISSB、さらにはEFRAG(欧州財務報告諮問機関)との連携強化により、将来的には企業が一つの報告セットで各利害関係者ニーズに応えることも期待されています。

2022年と2024年にGRIとISSBは協働の覚書を締結し、基準策定で定期協議を行うなど二つの基準の協調を図っています。企業にとっては、GRIスタンダードを活用すれば自社のステークホルダーへのインパクト情報を開示しつつ、ISSB基準による投資家向け開示にも備えることが可能となり、将来の規制義務への準備にもつながるでしょう。

以上の主要フレームワークの動向をまとめると以下のようになります。

| 国際基準/枠組み | 2025年時点の状況・アップデート |

|---|---|

| ISSB基準(IFRS S1・S2) | 2023年に初の基準(S1一般要求事項・S2気候)が公表。TCFD提言を取り込み、SASBの業種別指標を採用した投資家向け統一基準。各国で任意適用が始まり、日本でも導入準備中(詳細は後述)。 今後「自然(生物多様性)」や「人的資本」分野の新基準策定へ着手。 |

| GRIスタンダード | 企業の経済・環境・社会へのインパクト報告の国際標準。2021年に基礎となるユニバーサル基準を改訂済み。現在気候変動・労働・生物多様性など重点領域の基準を順次アップデート中。ISSBや欧州(EFRAG)と協働し、ダブルマテリアリティの観点を各種規制に提供。 |

| SASB基準 | 業種別の重要課題とKPIを網羅した基準(77業種)。2022年にIIRC(統合報告評議会)と共にVRF(Value Reporting Foundation)に統合され、現在はISSB傘下。ISSBはSASBを業種別開示の参照として推奨し、IFRS S2でもその枠組みを採用。企業は自社業界の指標ガイダンスとして活用継続可能。 |

| 統合報告フレームワーク(IIRC) | 2013年に国際統合報告評議会(IIRC)が策定した枠組み。組織の価値創造プロセスを6資本(財務・製造・知的・人的・社会関係・自然資本)の観点で示す。2021年にIIRCはSASB等と統合され、現在この<IR>フレームワークはIFRS財団の管理下。ISSBやIASBの開示プロジェクト(経営者による説明など)に組み込まれる方向で協調中。多くの企業が自主的ガイダンスとして参照。 |

| TCFD提言 | 2017年公表の気候関連財務情報開示のフレームワーク。ガバナンス・戦略・リスク管理・指標と目標の4項目で気候リスク機会を開示。ISSBのS2基準に完全に取り込まれ、事実上グローバル標準に昇華。日本では金融庁が開示を促し、主要企業の支持率高。引き続き気候開示の基本枠組みとして各国規制の基盤。 |

| 欧州ESRS(欧州サステナ報告基準) | 2022年にEUが採択した強制開示基準。CSRDに基づき全てのESG領域を網羅する詳細基準で、ダブルマテリアリティを採用。GRIなど既存基準との整合性が高く、多数のGRI項目を包含。2024年度以降EU企業に順次適用、日本企業も欧州子会社経由で報告義務の可能性。グローバル企業はこの対応に追われている。 |

国際基準のこうした動向から、今後は企業報告の国際的な統合が進む見通しです。企業は自社の状況に応じてISSB基準やGRI基準を組み合わせ、投資家と幅広いステークホルダー双方に訴求する統合報告を作成していくことが求められます。また、欧州発の規制にも注意を払い、必要に応じて自社グループ全体での情報収集・開示体制を整備する必要があります。

日本における統合報告の動向と政策

日本企業による統合報告書の発行は年々拡大し、現在では大手企業にとって標準的な開示手段となっています。2022年末時点で統合報告書を発行する企業は872社に上り、特に日経225企業の91%が統合報告書を公開しています。

この背景には、世界的なESG投資の拡大に伴い非財務情報の重要性が高まったことがあります。

財務情報だけでは投資判断に不十分となり、企業は経営戦略や価値創造の全体像を示す統合報告書に注力し始めました。

また、TCFDをはじめとする気候変動開示フレームワークへの対応が求められ、環境情報や無形資産(人材・知的財産・ブランド等)の価値を包括的に伝える必要性が増したことも、統合報告普及の一因です。

こうした状況を受け、日本政府や関係省庁も統合報告・サステナビリティ情報開示に関する指針整備を積極化しています。金融庁(FSA)と東京証券取引所(TSE)は、企業開示制度やコーポレートガバナンス改革を通じて統合報告の質と量を高める施策を展開してきました。以下、日本国内の主な動きと政策を整理します。

| 政策・ガイドライン | 内容・企業への要求事項 |

|---|---|

| コーポレートガバナンス・コード改訂(2021年) | プライム市場上場企業に対し、サステナビリティを踏まえた中長期戦略の策定と情報開示を促進。特に気候変動対応(TCFD提言に基づく開示)や、女性を含む多様な人材登用方針の開示を求めた。 取締役会の監督機能強化(社外取締役の原則3分の1以上選任など)も規定し、統合報告書でのガバナンス開示充実につながる。 |

| 「伊藤レポート」シリーズ(経産省, 2014~2022年) | 企業価値向上と無形資産投資の指針。「伊藤レポート1.0」(2014年)でROE向上を提唱、「2.0」(2017年)で無形資産経営を重視、「3.0」(2022年)で人的資本など未来への投資と資本コストの両立を提示。 これらが統合報告書での長期ビジョンや資本効率の開示を後押し。 |

| 価値協創ガイダンス(経産省, 2017年) | 経済産業省が策定した統合報告書作成の手引き。企業の「価値協創(価値共創)」ストーリーをステークホルダーに伝えるためのフレームワークを示す。IIRCの統合報告フレームワークと調和しつつ、日本企業向けに経営理念から価値創造までの一貫した内容をガイド。多くの企業が統合報告書作成時に参照し、「○○資本」の概念や企業理念と事業戦略の紐付けなどに活用。 |

| 人的資本可視化指針(内閣官房, 2022年)および「人材版伊藤レポート」(経産省, 2020・2022年) | 人的資本経営の実践と情報開示を促すガイド。2023年3月期以降、有価証券報告書での人的資本情報の開示が義務化されたのに合わせ、企業が何をどのように開示すべきかを示した。7分野19項目の開示項目を例示し(人材戦略・育成、ダイバーシティ、公正な処遇、健康・エンゲージメント等)、自社の経営戦略と人的資本の関連を定量・定性情報で説明するよう推奨。取締役会での議論や経営陣自らのメッセージ発信の重要性も強調。 |

| 有価証券報告書でのサステナビリティ情報開示義務化(金融庁, 2022年改正) | 金融庁は開示府令を改正し、2023年以降の有価証券報告書にサステナビリティ関連事項の記載を義務付けた。具体的には経営方針やリスク情報において、気候変動リスクや人的資本に関する事項を重要性に応じて記述させるもの。これにより統合報告書と法定開示の一体化が進み、財務情報と非財務情報の連携が強化。 |

| サステナビリティ基準委員会(SSBJ)の設立(企業会計基準委員会内, 2022年) | 日本版ISSBとも言える組織で、国内におけるサステナビリティ開示基準を策定。2024年3月に日本版IFRS S1・S2の公開草案を公表し、遅くとも2025年3月末までの最終基準確定を目指す。 草案ではプライム市場上場企業への適用を想定し、金融庁は2030年以降に全プライム企業へ適用義務化する目標を示唆。現時点の検討では、時価総額3兆円以上の企業から2027年3月期(または28年3月期)に適用開始、1兆円以上はその翌年から、といった段階的義務化案が議論されている。この基準はISSB基準と整合し、将来的には保証(監査)の付与も視野に入れた制度設計となる見込み。 |

上記のように、日本ではソフトロー(任意ガイドライン)とハードロー(法定開示義務)の双方から統合報告を後押しする動きが進んでいます。

特に金融庁と東証による開示義務化や経営改革のメッセージは、企業のトップマネジメントにサステナビリティ情報の重要性を認識させ、統合報告書の内容充実につながっています。

実際、多くの企業が有価証券報告書と統合報告書の情報を連動させ、投資家に対して一貫したストーリーを提供するようになっています。また、経営陣自らが統合報告書で語る「パーパス(企業の存在意義)」や長期ビジョンが増えており、これは価値協創ガイダンスなどで示された企業理念と価値創造の紐付けを実践するものです。加えて、統合報告書の信頼性確保のため、第三者保証(監査法人等によるサステナビリティ情報の検証)を付与する企業も徐々に増えつつあります。

これは将来的な法定保証義務を見据えた先行対応であり、投資家の信頼性向上にも資する取り組みです。

統合報告の今後の展望と企業への対応

今後数年間(2025~後半)において、統合報告はさらに進化し、その重要性は一層高まると予想されます。まず、グローバル基準の本格導入が大きな変化をもたらすでしょう。ISSBの基準(IFRS S1・S2)について、日本でも2025年前後から任意適用が始まり、先行企業はこれに基づく開示を統合報告書や有価証券報告書で行うと見られます。

その後、上述の金融庁のロードマップに沿って2027~2030年にかけて段階的に適用企業が拡大し、サステナビリティ情報の開示が事実上義務化されていくでしょう。

企業はこの流れに向け、今から社内のデータ収集体制やガバナンス体制を整備し、情報開示の信頼性(第三者保証の取得など)を高めていく必要があります。グローバル企業にとっては、EUのCSRD対応で培った知見を自国開示にも活かし、海外拠点やサプライチェーンを含む統合的な情報開示が求められます。サプライチェーン全体の温室効果ガス排出量(スコープ3)や、人権デューデリジェンス(人権リスクの把握・対処)など、バリューチェーンを網羅した開示へのプレッシャーが一段と強まるでしょう。このため、自社のみならず取引先・子会社も巻き込んだデータ管理や、ITを活用した効率的な情報収集(例:環境リスク評価ツールの導入)が鍵となります。

開示内容の面でも、重点領域の拡大と深化が続きます。気候変動は引き続き最重要課題ですが、トランジション(移行)戦略やネットゼロ目標の達成見通しなど、より具体的で長期的な気候戦略の開示が期待されます。さらに生物多様性や自然資本については、国際基準が整備され次第、企業にも情報開示や戦略策定が求められるでしょう。水リスク、森林破壊への対応、自然生態系への影響評価といった新たなKPIが統合報告書に追加される可能性があります。

また人的資本では、単なる人材データの開示に留まらず、人材育成の成果と企業業績との関連性を示すことが重視されていくでしょう。従業員エンゲージメントがイノベーションや顧客満足度を高めていること、従業員の再スキル習得が新規事業創出につながっていること等、人的資本投資の価値を見える化する報告が求められます。ガバナンスに関しても、サステナビリティ委員会の設置や取締役報酬へのESG指標組み入れなど、ESGと経営統治の統合が一層進み、その状況を報告書で説明する必要が出てきます。

さらに、統合報告書の役割自体の進化も考えられます。従来は主に投資家向けのコミュニケーションツールでしたが、今後は多様なステークホルダー(従業員、取引先、地域社会等)との対話ツールとしての性格が強まるでしょう。企業の社会価値やパーパスを伝え、共感を得るためのストーリー性がより重視され、紙面やウェブを通じた発信力強化が図られます。

同時に、デジタル技術の活用も加速します。統合報告書のXBRL等によるデジタル開示が標準化されれば、投資家は財務・非財務データを機械読み取りで容易に比較できるようになります。欧州では既に2025年からESRS情報の電子タグ付け提出が始まる予定であり、日本企業も将来的に対応を迫られるでしょう。こうしたデジタル報告への移行は、企業にデータガバナンス体制の強化と、社内のサステナビリティ情報をリアルタイムにモニタリングする仕組みの構築を促すはずです。

最後に、統合報告の普及に伴い懸念されるグリーンウォッシング防止や情報過多への対応も課題となります。

各国当局は開示の厳格化とともに、虚偽・誇張表現の監視を強める方向にあり、企業はエビデンスに基づいた慎重な記載を心掛ける必要があります。

また情報量が膨大になる中で、真に重要なメッセージを如何にわかりやすく伝えるかという編集力も問われます。

日本企業はこれまで培ったきめ細かな開示文化を活かしつつ、グローバル基準に沿った簡潔で要点を押さえた報告に磨きをかけていくことが重要です。総じて、2025年以降の統合報告はより標準化・高度化し、企業価値と社会価値の双方を示す不可欠な経営ツールとして進化していくでしょう。その中で各企業は、自社の強みやビジョンを織り交ぜながら、投資家をはじめとするステークホルダーとの対話を深めていくことが求められています。

Sources:prtimes.jpprtimes.jpprtimes.jpprtimes.jpprtimes.jpmitsui.commitsui.comamita-oshiete.jpkeiyaku-watch.jphavarys.com

ChatGPT「Deep Research」で統合報告書のトレンドをレポートしてもらった感想

どうでしょう?

かなり的確で腹落ちするレポートだと思います。

このレポートをコンサルに頼んだらどのくらいの期間でいくらかかるのでしょう?

内容の正確性はまだ担保できるか不明ですが、大まかな情報インプットには十分なレポートではないでしょうか?

文章読むの大変!!

とはいえ、堅い文体で文章量多いので読むのは大変ですね。

デザイン会社として、これらのレポートをベースに、わかりやすく編集し、ビジュアルで表現するような価値は提供できますし、「現状では」まだその可視化の作業はAIより人のほうが優位であると思います。

今後ともインクデザインでは、IR・AI・デザインをリサーチしていきたいです。

情報発信も密に行いますのでよろしくお願いいたします!!