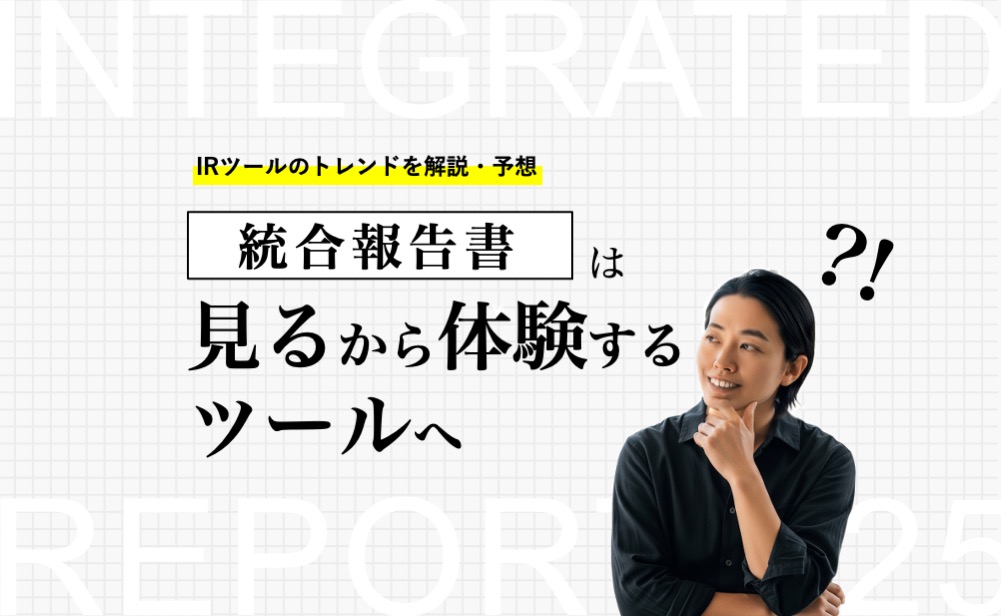

近年、企業価値を語る上で欠かせない存在となった統合報告書。

単なる実績報告書ではなく、企業の長期的な価値創造ストーリーを伝える重要なツールとして、そのデザインは常に進化を続けています。今回は、2024年〜2025年にかけてのトレンドと、今後統合報告書のデザインがどのように変化していくのかをまとめます!

参考文献

※当社の実績ではございません。

※当サイトが提供する情報は証券投資の勧誘を意図するものではありません。当サイトを利用しての情報収集・投資判断は皆様の自己責任により行われますようお願い致します

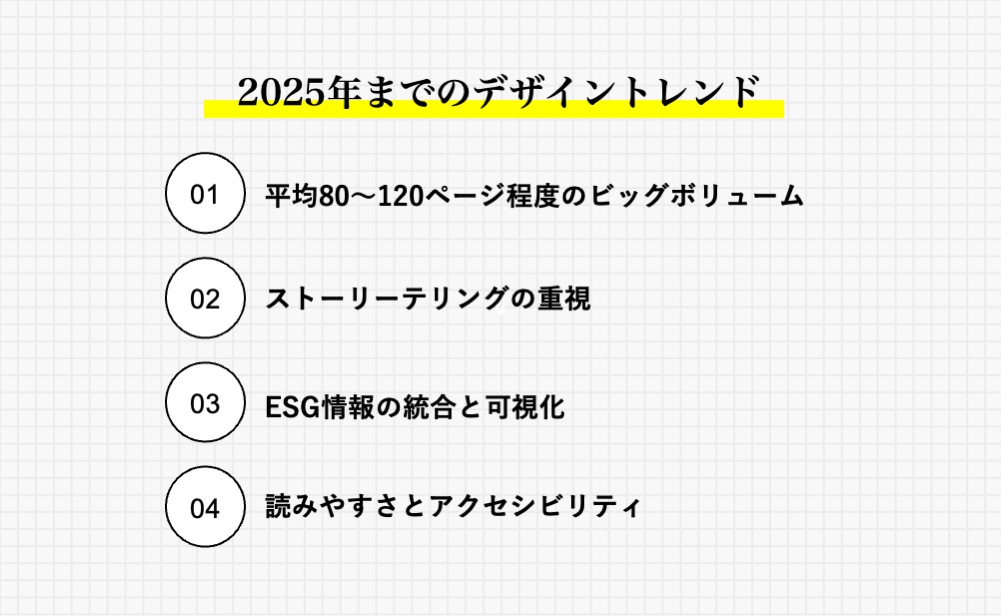

~2025年:ストーリーテリングとESGの可視化が主流に

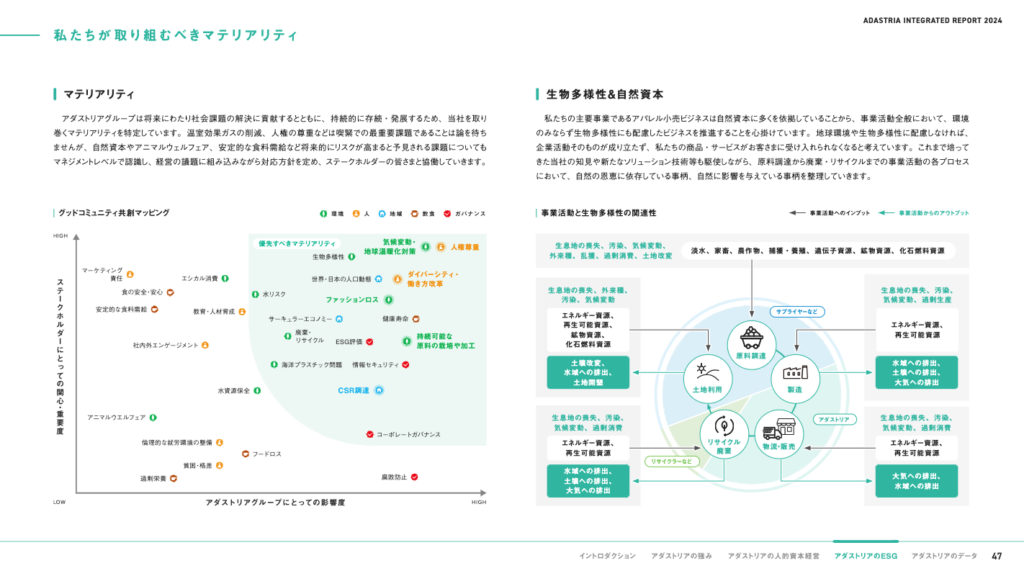

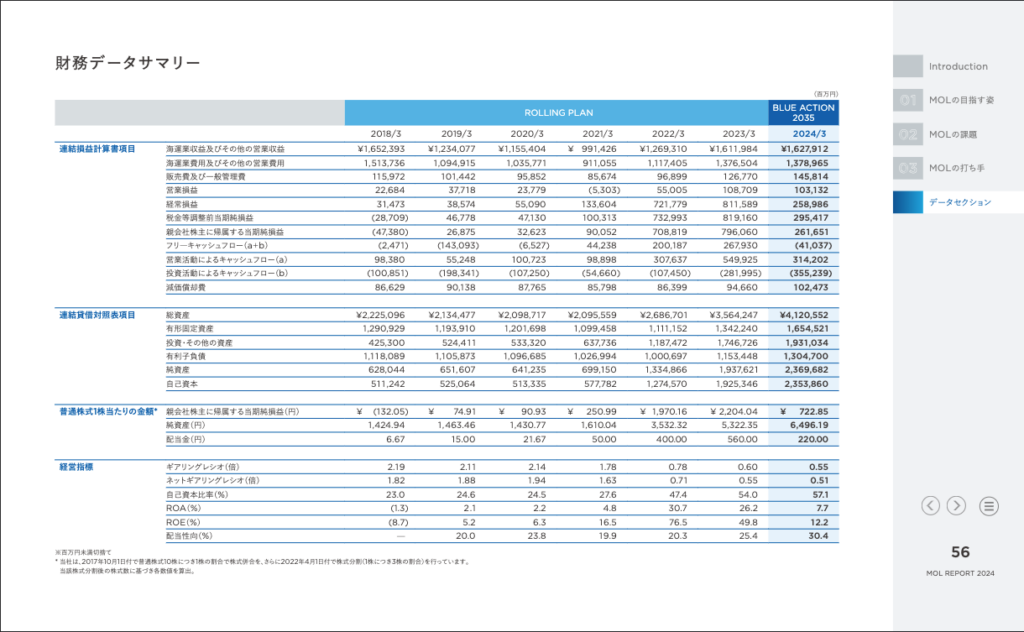

2024年における統合報告書のデザインは、企業のストーリーを明確に伝えることに重点が置かれていました。財務情報と非財務情報が密接に連携し、読者が企業の全体像を直感的に理解できるような工夫が凝らされました。

平均80~120ページ程度のビッグボリューム

企業の規模や事業内容によって異なりますが、多くの企業で平均80~120ページ程度のボリュームが見られました。

ESG情報や価値創造プロセスなどの開示が求められる情報が、企業によって多様化・詳細化したためです。

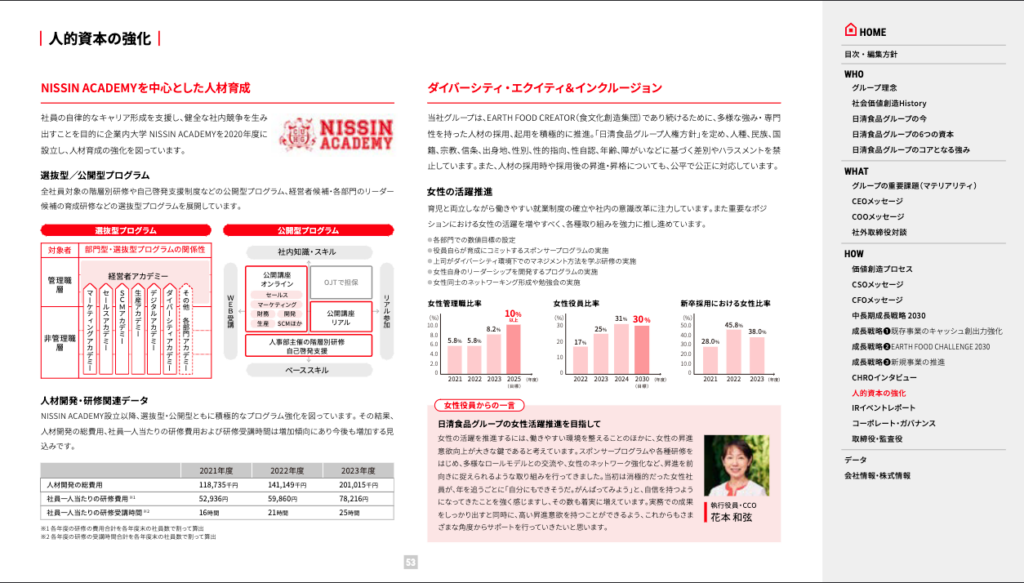

- CEOメッセージ、企業のビジョン・戦略などのメインテーマのほかに、価値創造プロセスが大きく取り上げられやすい傾向にあります。

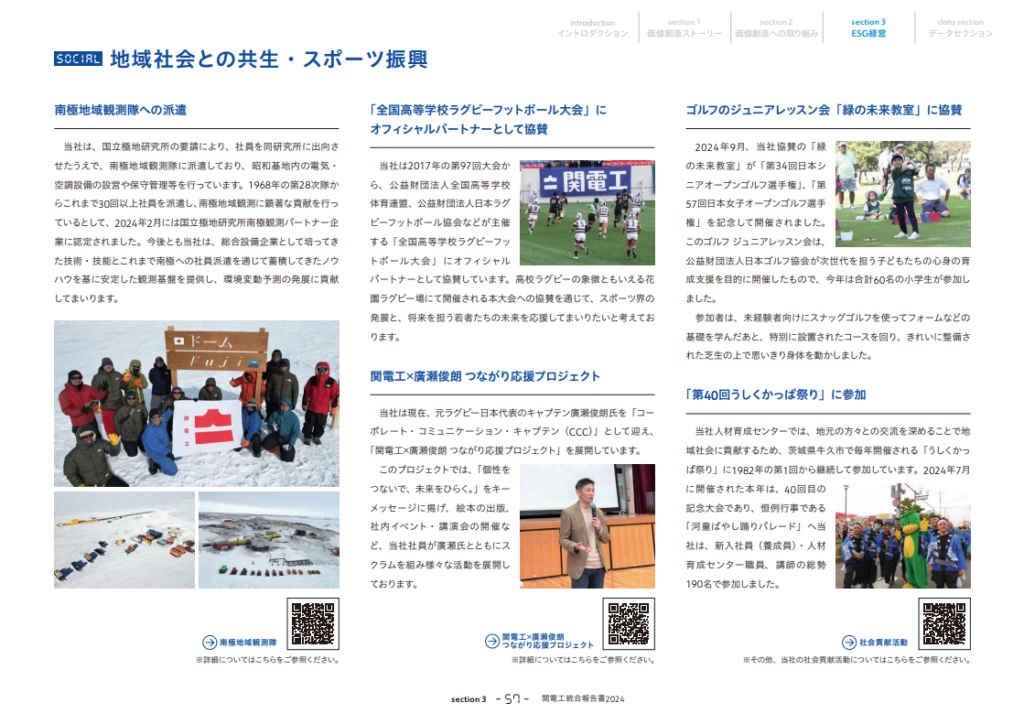

- ESG項目は、投資家からの関心が高まる中で、その活動内容や目標、実績が詳細かつ視覚的に表現されました。

ストーリーテリングの重視

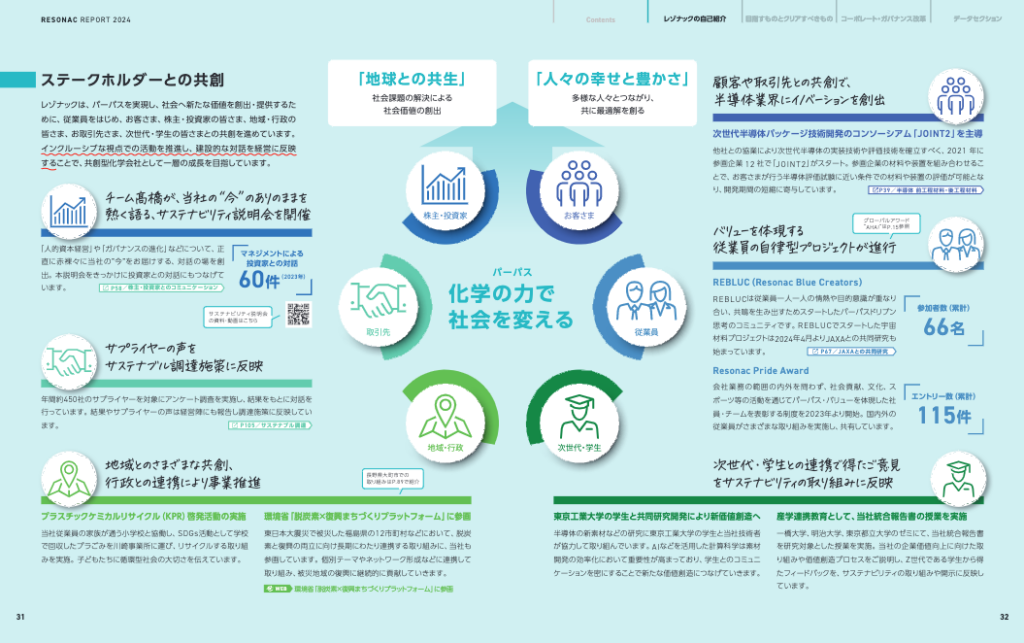

- 単なるデータの羅列ではなく、企業のビジョン、戦略、価値創造のプロセスを明確なナラティブとして提示するデザインが主流になりました。

- インフォグラフィック、高品位な写真、分かりやすいイラストを効果的に使い、読者の理解を深める工夫が凝らされました。

ESG情報の統合と可視化

- ESG関連項目と財務情報と密接に連携させ、企業の持続可能性への取り組みを分かりやすく示すことを目的としたデザイン上の工夫が多くみられました。

- 気候変動関連情報開示(TCFD)や人的資本開示への対応が視覚的に強調される傾向にありました。

読みやすさとアクセシビリティ

- デジタル版の統合報告書が主流になったため、長文になりがちな内容を考慮し、十分な余白、読みやすいフォント、明確な章立てが重視されました。

- 目次機能やキーワード検索機能の充実も見られました。

- またウェブサイト形式での提供も増えていました。

掲載の作例では、pdfインタラクティブ機能でページ内にリンクが設置されています。

ページ数の増加に伴い、全ページを順に読むことを前提とせず、必要な情報に直接アクセスできるよう工夫されています。

2025年~(予測):インタラクティブ性の深化と情報提供の最適化へ

今後の統合報告書のデザインはさらに進化し、読み物を超えた企業価値の提示が中心になると予想されます。物理的なページ数を増やし情報をリッチにする傾向から、「知りたい人へ知りたい情報が届く」ことを目的とした情報アクセスの最適化へと移行していくでしょう。

統合報告書自体がモジュール化された情報プラットフォームへ

- pdf版の統合報告書のページ数は減少傾向にあります。統合報告書全体を一つの分厚いPDFファイルとして提供するトレンドからの変化が起きつつあります。

- 統合報告書の役割は、pdf版を情報アクセスへのベースとし、そこからよりインタラクティブな動画コンテンツやHPなどへの誘導を行う拠点に遷移していく可能性があります。

作例ではQRコードを掲載し、より詳細な情報のあるサイトへアクセスできるようにしています。

特定のテーマに特化したサイトへの誘導で、よりリッチなコンテンツを提供する動きが加速しそうです。

投資家が興味のある情報を深掘りできるよう、投資家が欲しい情報にダイレクトにアクセスできる仕組みが実装されていくでしょう。

より深いインパクト評価の可視化

- ESG活動が企業価値に与える具体的な影響(財務的・非財務的インパクト)を、より詳細かつ視覚的に分かりやすく示すデザインが増えるでしょう。

- 単なる活動報告に留まらず、その効果や貢献度をデータとストーリーで表現することが求められています。

サプライチェーン全体でのインパクトや、具体的な地域社会への貢献など、多角的な視点からのインパクト評価の可視化が進むことが期待されます

アクセシビリティのさらなる進化と標準化で、バリアフリーへ

- デザインにおいてアクセシビリティがより一層重視され、単なる「配慮」から「標準」へと昇華するでしょう。

- カラーユニバーサルデザインの徹底:単に色を変えるだけでなく、色の違いを補完するパターンやアイコンの使用が一般化します。

- 読み上げソフト対応の強化:web版では、 スクリーンリーダーなどの読み上げソフトが内容を正しく認識できるよう、ウェブコンテンツアクセシビリティガイドライン(WCAG)への準拠が進むでしょう。

ブランドストーリーの深掘り

- 財務データやESG指標の開示が進む一方で、企業独自の文化や「なぜ存在するのか」というパーパス(存在意義)への共感を高めるデザインが重視されています。

- 単なる論理的な情報提供だけでなく、感情に訴えかける要素が強化されている傾向です。

社員の多様性や働きがいを伝えるビジュアル化されたストーリーや、「人」にフォーカスしたドキュメンタリー風のコンテンツ、企業の歴史や哲学を伝える年表(創業者の想いや、企業が乗り越えてきた困難などにフォーカス)、手書き風の要素の取り入れが増えています。

データ倫理・プライバシー配慮の可視化

- AIやパーソナライゼーションが進むにつれて、企業がどのようにデータを扱い、プライバシーを保護しているかという点への関心が高まります。IR資料のデザインでも、その姿勢を明確に可視化することが求められます。

- AI利用における倫理原則の明記、セキュリティ対策や情報ガバナンス体制を視覚的に信頼性のある形で表現するなどがより重要になります。

- データ利用ポリシーやプライバシー保護方針への明確なリンク配置、データ活用に関する説明をアイコンやインフォグラフィックで分かりやすく提示する工夫も増えそうです。

統合報告書は企業の長期的な成長を示す開示物として、さらにデザインの進化が進むでしょう。いかに読者の理解と共感を深め、企業とステークホルダーの間に強固な信頼関係を築くかが、今後の重要なテーマとなりそうです!

ますますデザインが果たす役割が大きくなるかもしれませんね。

のコピー-380x270.jpg)

色々_むつき-3-200x200.jpg)