IRの体制整備の義務化の衝撃

4月初め、下記のニュースが業界を駆け巡った。

東証は今夏にも、上場企業が従うべきルールを定めた「企業行動規範」にIRの担当役員や担当部署の設置、説明会や資料の充実を盛り込む方針である。

私たちのような、いわゆる「IR支援会社」も

「ビジネスチャンスである!」

と浮足立っている。

しかしながら、私たちも単なる代行やリソースの提供では、本質的な課題解決にはつながらない。

IR業務の“忙しさ”はどこから来ているのか?

あくまでも仮説ですが、IR業務、ここでは特に資料作成などのデザインが関係する業務においては、下記のようなことがネックになっているのではないでしょうか?

- 毎回、似た資料をゼロから作っている

- 経営陣の「わかりにくい」との一言で差し戻される

- 社内調整とチェックで資料が完成するのは説明会の前日

デザイン会社だからできること

わたしたちデザインは何を提供し、ビジネスチャンスとできるのか?

そんなことを考えて、ひとつの提案は、

「わかりやすさが、IR業務の効率化につながる」

ということ。

今後、デザイン会社に求められていくのは、代行等のリソースの提供ではなく、

“わかりやすい開示”を通じて、社内外のコミュニケーションをシンプルにすること。

つまり、“伝え方そのもの”を見直すことで、本質的に手間のかからないIR体制をつくるというソリューションではないかと考えます。

IRにおける「わかりやすさ」とは?

IR活動における「わかりやすさ」は社内外にとってかなり重要だと考えます。

情報の受け手である投資家やアナリストにとって、企業のビジョンや財務状況、戦略をちゃんと理解できるかどうかは、投資判断に直結する大事なポイントです。

そして、この「わかりやすさ」は、社内の負担軽減にもつながるという意外な効果もあるんです!!

投資家の理解コストを下げる

たとえば、わかりにくい資料だと「もっと詳しく教えてください」「ここはどういう意味ですか?」といった問い合わせが増え、結果としてIR担当者の仕事がどんどん増えていきます。

しかし、図解やストーリーのあり、受け手の理解コストが低い資料であれば、

手間もかかる、こうしたやりとりを減らすことができます。

社内の効率化にもつながる

また、開示資料は社内でも活用される場面が多く、わかりやすければそのまま使い回せ、社内で内容を説明する手間も省けててとっても便利です。

さらに、「資料毎回ゼロから作る」のではなく、デザインテンプレートやデザインルールに基づいて資料をつくれれば、IRの定型業務もどんどん効率化されていきます。

つまり、「わかりやすいIR資料」は、企業全体にとっての「共有資産」になるんですね。

わかりやすい開示を実現するには?

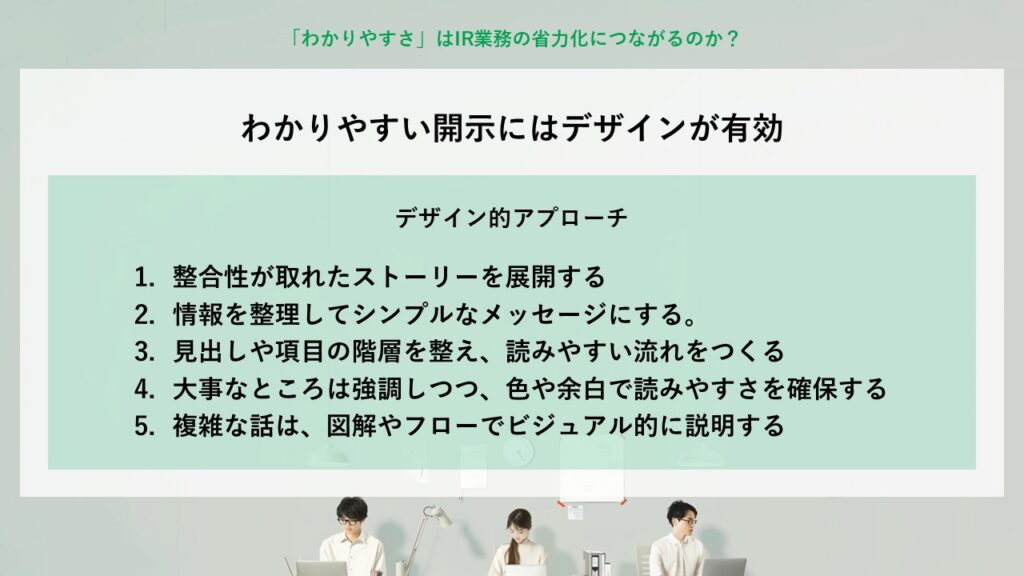

では、「わかりやすい」開示を実現するにはどうすればいいのでしょうか?

そこで重要になるのが・・・・

「デザインの力」です!!ドヤァ!

ここで言うデザインとは、いわゆる「見た目をきれいにすること」ではなく、

情報を整理し、見やすく伝えるための工夫のことです。

たとえば:

- 整合性が取れたストーリーを展開する

- 情報を整理してシンプルなメッセージにする。

- 見出しや項目の階層を整え、読みやすい流れをつくる

- 大事なところは強調しつつ、色や余白で読みやすさを確保する

- 複雑な話は、図解やフローでビジュアル的に説明する

こうした工夫をすることで、読み手の「考える手間」が減り、結果として説明コストが下がるわけです。

「わかりやすさ」はブランディング要素でもある

また、デザインからはその企業の「姿勢」も伝わります。

ごちゃごちゃして読みづらい資料は、それだけで「この会社、大丈夫かな?」といった不安を与えてしまうことも・・・

中身がどれだけしっかりしていても、“届け方”ひとつで印象は大きく変わるんですね。

大げさに言えば、「わかりやすさは」ブランディングに直結ですね!

社内で「わかりやすい開示」を実現するプロセス

「わかりやすさ」は、たまたま生まれるものではありません。社内でそれを実現するには、いくつかのステップを踏んでいく必要があります。

1. 目的と読み手の明確化

まず大切なのは、その開示が「何のために」「誰に向けて」行われるのかをはっきりさせること。

IRと一言でいっても、機関投資家向け、個人投資家向け、社内向けとターゲットはさまざま。それによって語る内容も変わってきます。

それを戦略として明確にしましょう。

2. 情報の棚卸しと優先順位付け

次に、経営企画・財務・IR・広報など、社内の関係者で集まり、出すべき情報を整理します。このとき大事なのは、「全部出す」ではなく、「本当に伝えたいこと」を決めること。

外部の客観的な目線を入れるのも効果的です。

3. ストーリーボード(構成)の設計

構成を考えるときは、ただ項目を並べるのではなく、読み手にとってわかりやすい順序に並び替えることが大切です。

例えばの構成「要点→背景→数字→成長戦略」といった流れにすることで、話に一貫性が生まれます。

あと、思っているより会社については知られていないので、「何をやっている会社か」を冒頭に一言で示すと効果的です。

4. デザインとレビュー

たたき台ができたら、読みやすさや整合性などの視点でレビューをします。

IR担当者だけでなく、あえて「非専門家」、社内の別部署などにも読んでもらうと、「ここ、ちょっとわかりづらいかも」というリアルな声がもらえます。

5. 社内展開と再利用設計

最終的な資料は、投資家だけでなく、営業や人事、採用など、いろんな部署で使える「説明ツール」にもなります。そう考えると、最初から「社内でも使いまわせる形」で作ることがコスパ的にもおすすめです。

いわゆる情報やデザインのシステム化です。

このプロセスではデザイン会社の出番は多そうです(笑)

6. 振り返りとナレッジ化

開示後は、投資家の反応やアクセス状況などをもとに振り返りを行い、次回に向けた改善をチームで共有しておくとベスト。

それをテンプレートやガイドラインに落とし込めば、どんどん良くなっていきます。

投資家からのQ&Aの社内共有や、想定質問の作成や開示を行うと省力化につながります。

またウェブアナリティクスを活用して、見られていないコンテンツへの労力を減らすなどのリソースの配分もできます。

本質的な省力化を目指して(まとめ)

「わかりやすい開示」は、投資家へ向けての理解コストを下げるだけでなく、社内外のやりとりをスムーズにし、業務負担を減らし、企業の信頼も高める、まさに「攻め」と「守り」を両立する戦略です!

IRの強化が求められるいま、外部リソースに頼るだけでなく、「どう届けるか」を見直すことで、企業にとって本当に効果的な開示ができるようになるのではないでしょうか。

色々_むつき-200x200.jpg)